1 MOTIVOS DA OPÇÃO PELO PROBLEMA

Diversos temas foram por nós pensados para a presente colaboração, até que chegamos a opção pelo Poder de Reforma na Constituição de 1988 usado e abusado, inclusive com inconstitucionalidades flagrantes durante estes 30 e tantos anos (1988-2018) e ameaçado de ser substituído por verdadeiro golpe quando se fala em nova Revisão ou Assembleia Constituinte. [1]

Um ponto inicial deve ser trazido à colação, ou seja, apesar de se tratar de fenômeno jurídico, ele se envolve de perto com os fenômenos políticos, o que não deve atemorizar, sobretudo, para não deixar que suas convicções ideológicas inconscientes de cidadão, comprometam suas análises científicas, questão que enfrentamos em vários estudos, sobretudo, no livro Instituições de Direito Constitucional Brasileiro [2]. [3]

Há, entretanto, uma diferença entre os textos anteriormente escritos e este, visto que, no momento, nosso objetivo é enfrentar, sob o método da interpretação constitucional sistêmica, a uma questão que vem sendo trazida por nós à colação, qual seja, é a Constituição de 1988 em razão de seu conteúdo, passível de nova Revisão?

A fim de enfrentarmos a pergunta que dá título a este estudo e chegarmos a uma resposta embasada no atual constitucionalismo brasileiro, esta exposição será voltada para o nosso momento histórico e jurídico. Teremos que percorrer um longo caminho, principalmente, para esclarecermos o conceito científico de cada um dos institutos Poder Constituinte e Poder de Reforma. Nesta tarefa, às vezes, poderemos parecer repetitivos, mas o nosso objetivo é outro: queremos que o leitor nos dê a mão para juntos caminharmos até a resposta final, sempre com base no sistema brasileiro vigente. Esta é uma conclamação ao exercício da cidadania.

2 INTRODUÇÃO AO TEMA: o Poder Constituinte e Poder de Reforma; emenda e revisão constitucionais como formas de manifestação do Poder de Reforma. O Poder Constituinte Difuso.

Ao lado das Garantias Individuais e Coletivas, atualmente objeto de estudos do Direito Processual Constitucional, as Constituições contemporâneas também estabelecem suas próprias Garantias, exercidas pelo Controle de Constitucionalidade que visam a permanência sob o ângulo sociológico pela Supremacia Constitucional que, do ponto de vista jurídico transforma-se em Supralegalidade e em Imutabilidade Relativa.

Neste sentido, com base na lição de Georges Burdeau (Traité de Science Politique) [4], o poder constituinte é inicial, autônomo e incondicional, razão pela qual não sofre limitações do ordenamento que precedeu a sua instalação através da Assembleia Constituinte.

Nesse momento, ele (Poder Constituinte) institui o Poder de Reforma Constitucional, órgão derivado, limitado e condicional, que é entregue a determinadas instituições expressamente previstas no texto constitucional vigente, incumbindo-o de estabelecer as mudanças (quando necessárias) para adaptar à realidade social o texto jurídico positivo. Acrescente-se aí o procedimento que deverá ser seguido.

Em outras palavras: ao lado do Poder de Fato (= PC) foi criado um Poder de Jure (= PR), sobre os quais escrevemos em nosso livro Poder Constituinte e Revolução – Breve Introdução à Teoria Sociológica do Direito Constitucional [5] o texto seguinte que o ratifico:

“Urge que chamemos a atenção para um detalhe de fundamental importância: o Poder Constituinte é essencialmente político (ou sociológico) por não ser instituído. Os demais – inclusive o de Reforma -, impropriamente chamado de constituinte derivado [6] – são instituídos e, portanto, poderes jurídicos, cujo exercício e desempenho se encontram limitados pelas normas jurídicos-constitucionais vigentes. O primeiro é Poder de Fato, enquanto os demais são Poderes de Jure. O primeiro contraria as normas vigentes; o segundo lhes é fiel, inclusive, para garantir a permanência constitucional, por necessidades de técnica legislativa constitucional…”

Nesta altura do raciocínio, é necessário que detalhemos o que poderíamos chamar de Revolução (sob o ângulo da Sociologia do Direito Constitucional enquanto sistema), fenômeno decorrente da não aceitação espontânea do Direito Vivo. pelo poder político. Neste caso, o novo modelo é proposto pelo Poder de Reforma.

É oportuno, definirmos o que se deve entender pela expressão Direito Vivo, locução criada por Ehrlich no livro Fundamental Principles of the Sociology of Law[7], no qual o define com as seguintes palavras: “this then is the living law in contradistinction to that which is being enforced in the courts and other tribunals. The living law is the which dominantes life even though it has not ben posited in legal propositions”.

Apesar da amplitude do conceito defendido pelo festejado pensador austríaco, não desconhecemos nem negamos dois dados: 1 – o Direito Vivo se interpenetra com o Direito Oficial (SOROKIN), não sendo muito provável que se consiga fixar uma linha demarcadora entre ambos; 2 – além daqueles valores comuns a todas as camadas que formam uma determinada Sociedade, existem outros que são “privativos” de cada Estrato Social.

Insista-se: ocorrendo a Revolução, em nome de valores sociais e do Direito não legislado, evidentemente que todo o sistema jurídico-constitucional será posto de lado e uma nova estrutura jurídica deverá brotar com base nos ideais revolucionários. Com muita precisão, ensina Rodrigo Borja:

“Porque no es que la revolución transgrede una ley simplesmente, sino que la abroga y la destruye y la liquida por la acción explosiva de las fuerzas reprimidas que desencadena, para luego reemplezarla por otra, de conformidad con las nuevas demandas sociales a las que la revolución obedece. De lo qual se infiere que el objetivo principal de toda revolución es la supresión del orden juridico pré-existente y la sustitución por uno nuevo. Bien dice POVIÑA que ‘la revolución lleva como objetivo proprio, la modificación del sistema de la organización del grupo´”[8].

Igualmente, desta revogação nos fala A L. Machado Neto em seu livro Sociologia Jurídica [9] quando escreve: “A mais importante das repercussões da revolução sobre o Direito Positivo consiste na revogação de todo o Direito anterior ou de parte dele pelo evento revolucionário”.

Desenvolve-se, por assim dizer, quase um processo dialético, onde tudo começará de novo e correndo os mesmo riscos da ordem anterior, caso não haja adaptação do Direito legislado à realidade social existente.

Chamemos a atenção para um detalhe: vitoriosa a revolução, seus líderes ao assumirem o poder, começam os procedimentos necessários para atingir a ordem jurídica nos pontos em que fosse inconstitucional, isto devido a omissões ou ações, contra ela será deflagrada, após o afastamento destas inconstitucionalidades, o processo de jurisdicização positiva da sociedade tem início por intermédio do que se poderia chamar Direito Transitório, através do qual não se tem de logo as linhas definitivas da nova organização, mas sim a fixação dos objetivos primordiais do movimento, que, se em princípio era algo anti lei, anti jurídico, hoje é fonte do Direito Positivo, através da qual será elaborada a viga mestra do novo sistema: a Constituição Política (jurídica)!

Estudando o primeiro período desta nova elaboração do sistema jurídico, Clóvis Ramalhete [10] entende que nele existem funções e as aponta, resumindo-as em duas: 1ª – inicia o processo de ruptura da ordem jurídica estabelecida; 2ª – prepara o advento das transformações do Direito pela insurreição”.

Observe-se o fato de que a substituição de uma ordem jurídica por outra (a ordem antiga pela nova = revolucionária) não se opera de forma imediata ou abrupta, mas é possível identificar-se nesta transformação o Hiato Jurídico-Constitucional. Há um corte no ordenamento jurídico-constitucional que aos poucos será substituído por outro, embora neste período não deixem de existir, pelo menos, regras de transição ao lado de regras do Direito não legislado, costume, etc. [11]

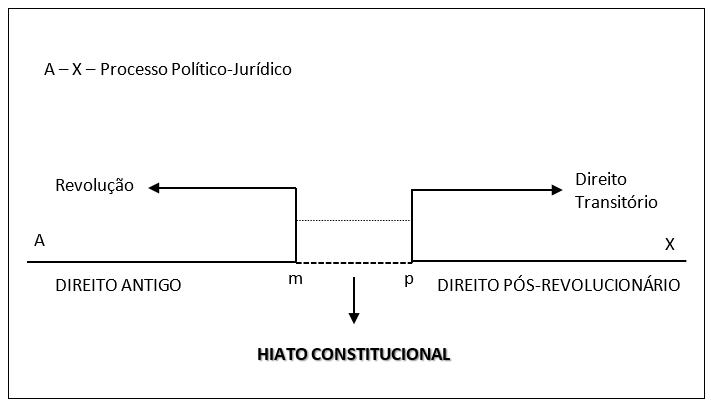

Representemos nosso raciocínio de forma gráfica, antes, porém, explicando de forma didática, o que se pretende dizer.

De início, observe-se que a reta que compreende as letras A e X e que definimos como sendo o Processo Político-Jurídico, se encontram dois pontos de imensa importância: “m” e “p”, o que faz surgir dois espaços, a saber: A m identificando o período do Direito Antigo, enquanto que no segundo espaço p X nos voltamos para o Direito Pós Revolucionário.

Correspondendo o ponto m ao período da Revolução, lembrando que no ponto p tem-se o início do Direito Transitório.

Na faixa compreendida entre m p encontra-se o período do Hiato Constitucional, durante o qual se governa através de Editos, Atos Institucionais, etc. variando o vocábulo de acordo com o sistema constitucional.

Nesta fase de Hiato [12] ou ruptura Constitucional, o movimento se vê retratado no que chamamos de Edito Revolucionário [13], documento jurídico-positivo através do qual poderemos identificar os objetivos e a linha do movimento vitorioso, além de sua tentativa de institucionalizar-se e legislar, já que para as lideranças, tudo foi feito em nome de um interesse maior – o interesse da comunidade, em nome dos valores que se chocam com aqueles outros do ancien regime.

Escreve A. L. Machado Neto:

“Vitoriosa a revolução, que há de pensar o revolucionário acerca do Direito positivo que ele legislou? Outra coisa não há de pensar senão que a nova legislação – por ser, exatamente, produto de uma revolução que se realizou em nome da Justiça – é a expressão mais fiel do Direito natural tornado positivo pelo movimento revolucionário redentor” [14].

Vale a pena que chamemos a atenção para um fato: a legislação surgida sob a forma de Edito Revolucionário não deve ser confundida com outorga, como, em hora oportuna, esclarece Ruy Ruben Ruschel no artigo A Revolução e o Poder Constituinte [15] ao doutrinar que:

“Outorgar é conceder, consentir, facultar, permitir, aprovar – como o definem os dicionários. Tecnicamente, é o ato de pessoa que tem todo o Poder mas se desprende de uma parcela do mesmo. A outorga constitucional compete ao dono da soberania do Estado: corresponde a uma concepção que vê na soberania um objeto de posse individual carismática e hereditária”.

Adiante, acrescenta o referido autor:

“A promulgação revolucionária de novas normas fundamentais, por seu turno, tem pressupostos doutrinários outros. Os chefes não se dizem titulares da soberania, mas apenas seus guardiães em nome do povo. Admitem como originários do poder os elementos do povo e assumem-no como representantes e em benefícios de seus titulares. O Edito Revolucionário não é, portanto, ‘outorgado’ à nação, mas ‘editado’ em nome da nação” (grifo nosso).

Na época atual as lideranças revolucionarias reconhecem que apenas são governantes (“Poder Institucionalizado” na lição de Burdeau), os agentes do poder constituinte, aos quais caberá, em nome da “nação”, preparar a nova ordem jurídica, principalmente, a Constituição Política, entendida como “viga-mestra” da pirâmide jurídico-estatal, buscando-se com isto a regulamentação positiva-formal dos Valores Sociais consagrados pela sociedade, e base real sobre a qual deverão assentar-se os institutos jurídicos.

Aqui, no exercício hermenêutico sistemático, levaremos em conta (insistimos) o seu aspecto procedimental, vale dizer, formal, que juntado aos limites materiais acima referidos, farão surgir os meios indispensáveis ao Poder de Reforma como garantidor da Supralegalidade Constitucional. [16]

A Constituição como norma jurídica superior, frente a qual todo o ordenamento jurídico, decisões judiciais e administrativas terão que curvar-se, não a afasta de uma constante adaptação aos novos valores sociais e políticos da sociedade para a qual foi elaborada [17]. Trata-se da sua Imutabilidade Relativa, protegida pelas limitações que ela própria impõe. Seu conteúdo, em sentido formal, não dispensará (mas obrigará) àqueles que têm competência para alterá-la dentro da normalidade constitucional, que o faça, pelo Poder de Reforma, mediante técnicas e formalidades distintas das que são utilizadas para a produção do ordenamento infraconstitucional.

Neste ponto já existe uma diferença profunda entre os limites materiais e os formais ao Poder de Reforma: enquanto os primeiros muitas vezes, são passíveis de discussão doutrinária para se saber o real sentido do comando, como, por exemplo, “emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado” (CF, art. 60, § 4º, I e IV) poderão dar margem a discussões decorrentes do que caracteriza o federalismo e a extensão de “direitos e garantias individuais”. Interpreta-se o conteúdo das cláusulas pétreas.

Enquanto isto, os obstáculos procedimentais (inclusive temporais) que o texto constitucional cria às mudanças são explícitos, enumerados, minuciosamente descritos, e, evidentemente, menos passíveis de discussões doutrinárias quanto à sua essência e limitação [18].

Dizendo melhor: se algumas expressões de conteúdo material carecem de interpretações, tal não ocorrerá com os limites formais, onde o caminho a ser percorrido na hipótese de exercício do Poder de Reforma está traçado de forma objetiva, restando-nos, simplesmente, verificar se na tramitação da proposta o cerimonial preestabelecido foi cumprido, ou não.

Se concretizada a segunda hipótese (não seguimento do cerimonial), caracteriza-se a inconstitucionalidade formal da Emenda e/ou Revisão, que, em consequência, terá de ser rechaçada e repelida por infringir a Constituição a qual, embora permita que a matéria seja objeto de modificação, só a aceita dentro das diretrizes traçadas por ela própria.

Em síntese, o procedimento a ser seguido pelo Poder de Reforma, porque constituído, unindo um núcleo de limitações materiais e limitações formais representam o núcleo de intocabilidade e de intangibilidade da Constituição vigente.

Chegando ao fim desta parte introdutória, que envolve o nível de Teoria Geral do Direito Constitucional e o Direito Constitucional Estrangeiro três questões preliminares deverão ser discutidas, antes de penetrarmos naquele cerimonial a que nos referimos:

1) – a primeira, diz respeito ao fato de que, sendo o Poder de Reforma um instituto previsto na própria Constituição, ele enquadra as técnicas da Emenda e da Revisão como duas formas de manifestação daquele?

2) – a segunda, de forma contrária a anterior, não é problema de natureza topográfica, mas envolve conteúdo terminológico, com repercussões jurídicas e práticas, e não simplesmente de reflexão acadêmica como poderia parecer à primeira vista: existe alguma diferença entre revisar e/ou emendar o texto constitucional? [19]

3) – O art. 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) poderá ter uma interpretação extensiva, ou não?

3 O TEMA EM ALGUMAS CONSTITUIÇÕES ESTRANGEIRAS: Constituições Italiana, Espanhola e Portuguesa.

Até aqui discutimos em teoria a denominação e espécies das expressões Poder Constituinte e Poder de Reforma, sendo que neste item, conscientes da Circulação de modelos ou Recepção Legislativa [20], faremos uma incursão pelo “Direito Constitucional Estrangeiro” (um dos polos de estudo do Direito Comparado), visto que apenas transcreveremos os textos constitucionais citados. Com este comportamento estaremos fazendo bem menos do que Direito Comparado, visto que no Direito Comparado teríamos de apontar as semelhanças e dessemelhanças entre as realidades estudadas.

No momento, limitar-nos-emosàqueles sistemas jurídico-constitucionais que maiores influências [21] tiveram sobre o atual texto brasileiro de 1988, representados pelas Constituições Italiana, Portuguesa e Espanhola.[22]

Comecemos pela Constituição Italiana de 1947, que no Título VI, voltado à Garanzie Costituzionali, após dedicar a Sezione I a “La Corte Costituzionali”, estabelece nos arts. 138 e 139 (Sezione ll) a “Revisione della Costituzione. Leggi Costituzionale”, com o que se observa, de logo, que sob o ângulo da Técnica Legislativa, o constituinte italiano reconhecia que a Garantia Constitucional se assentava nos dois pilares referidos, quais sejam, a existência de uma Corte Constitucional e a fixação de procedimentos modificadores do texto, diferenciados daqueles voltados para a Formazione delli Leggi (arts. 70 e 77), este último tratando dos “decreti” com “valore di legge ordinaria”, fonte direta de inspiração das “medidas provisórias” adotadas pela atual Constituição Brasileira de 1988, art. 62). [23]

O segundo modelo dentre os que mais influenciaram nossa Constituição, foi o español de 1978, por sua vez, até hoje com a redação modificada pela Reforma del artículo 135, de 27 de septiembre de 2011, a qual dedica o Título X e seus artículos 166 a 169 à Reforma Constitucional.

Naqueles é visível que existe a constatação de que consagra o poder de Reforma Constitucional em suas duas manifestações, ou seja, como enunciação do mencionado Título X (gênero), bem como espécie, hipótese em que “los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras”.

Por outro lado, “cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del princípio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.”

Em uma leitura atenta do texto constitucional, verificar-se-á que o texto não limita o número de revisões (como a nossa de 1988), ao tempo em que consagra a forma procedimental de ambas as hipóteses, conforme transcrição literal, inclusive em sua formatação:

Título X De la reforma constitucional

Artículo 166

La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87. [24]Artículo 167 1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. 1. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma. 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Artículo 168. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del princípio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. 2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación. Artículo 169. No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116.

A Constituição da República Portuguesa de 1997 [25] inclusive com a revisão de 1989, seguindo a técnica do texto italiano, dedica a sua Parte IV à “Garantia e Revisão da Constituição”, esta última regulada nos arts. 284º a 289º, enquanto que pela Constitución Española de 1978, no Título X se trata “De la Reforma Constitucional” (artículos 166 a 169).

Textualmente, prescreve a Constituição Portuguesa:

Revisão constitucional

Artigo 284.º (Competência e tempo de revisão). 1. A Assembleia da República pode rever a Constituição decorridos cinco anos sobre a data da publicação da última lei de revisão ordinária. 2. A Assembleia da República pode, contudo, assumir em qualquer momento poderes de revisão extraordinária por maioria de quatro quintos dos Deputados em efectividade de funções. Artigo 285.º (Iniciativa da revisão). 1. A iniciativa da revisão compete aos Deputados. 2. Apresentado um projecto de revisão constitucional, quaisquer outros terão de ser apresentados no prazo de trinta dias.

Artigo 286.º (Aprovação e promulgação). 1. As alterações da Constituição são aprovadas por maioria de dois terços dos Deputados em efectividade de funções. 2. As alterações da Constituição que forem aprovadas serão reunidas numa única lei de revisão. 3. O Presidente da República não pode recusar a promulgação da lei de revisão. Artigo 287.º (Novo texto da Constituição). 1. As alterações da Constituição serão inseridas no lugar próprio, mediante as substituições, as supressões e os aditamentos necessários. 2. A Constituição, no seu novo texto, será publicada conjuntamente com a lei de revisão. Artigo 288.º (Limites materiais da revisão)

As leis de revisão constitucional terão de respeitar: a) A independência nacional e a unidade do Estado; b) A forma republicana de governo; c) A separação das Igrejas do Estado; d) Os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos; e) Os direitos dos trabalhadores, das comissões de trabalhadores e das associações sindicais; f) A coexistência do sector público, do sector privado e do sector cooperativo e social de propriedade dos meios de produção; g) A existência de planos económicos no âmbito de uma economia mista; h) O sufrágio universal, directo, secreto e periódico na designação dos titulares electivos dos órgãos de soberania, das regiões autónomas e do poder local, bem como o sistema de representação proporcional; i) O pluralismo de expressão e organização política, incluindo partidos políticos, e o direito de oposição democrática; j) A separação e a interdependência dos órgãos de soberania; l) A fiscalização da constitucionalidade por acção ou por omissão de normas jurídicas; m) A independência dos tribunais; n) A autonomia das autarquias locais; o) A autonomia político-administrativa dos arquipélagos dos Açores e da Madeira.

Artigo 289.º (Limites circunstanciais da revisão). Não pode ser praticado nenhum acto de revisão constitucional na vigência de estado de sítio ou de estado de emergência.

Verifica-se, da leitura da Constituição Lusa, que consagra duas formas ou tipos de revisão, a saber, a revisão ordinária depois de cinco anos da última realizada e a revisão extraordinária a qualquer momento, desde que seja requerida por 4/5 dos Deputados em efetivo exercício da função. No art. 288 estabelecem-se os limites materiais a que tem o poder de respeitar como limites materiais à revisão.

Além destas, inúmeras outras Constituições seguem o mesmo comportamento quanto à localização do Poder de Reforma, podendo-se fazer referência à Constituição da França (l958), Titre XIV, “De la Revision”, article 89; à Constitución Politica del Peru (l2.7.79), Tltulo VI, “Reforma de Ia Constitución”, artículo 306º e à Constitución de Grecia (9.6.75), Cuarta Parte, “Disposiciones Especiales, Finales y Transitorias”, Sección B. Artículo 110.

4 O PROBLEMA NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA: REVISÃO E EMENDA. EXEGESE DOS ARTIGOS 59-I DAS DISPOSIÇÕES PERMANENTES E 3º DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DO TEXTO DE 5.10.1988 E A APLICAÇÃO DOS CONCEITOS.

A Constituição de 1988 traz consigo, quanto ao tema, importante inovação que merece um tratamento adequado: enquanto no art. 59-I das Disposições Permanentes o texto fala em Emendas à Constituição, nas Disposições Transitórias (art. 3º) estabelece que “a revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral” (destaque nosso), no que, sem dúvida, e com alguma diferença, inspirou-se no art. 286-1 da citada Constituição portuguesa de l976 .[26]

Voltemos à CF/88, antes, porém, lembrando que em nossa História Constitucional foi com o texto de 1967 que a previsão de mudança constitucional formal passou a constar ao denominado Processo Legislativo (art. 47), já que até a Constituição de 1946, inclusive, o tratamento oferecido à matéria o era de forma diferente. Assim, a Carta de 1824 (arts. 174/177), a Constituição de 1891 (art. 90) e a Constituição de 1934 (art. 178), tratavam-na em suas Disposições Gerais [27]; em 1937, a Carta do Estado Novo dedicou-lhe o art. 174 (§§ 1º a 4º), sob a denominação de Emendas à Constituição, precedendo às Disposições Transitórias e Finais, enquanto a Constituição de 1946 (art. 217) volta a incluí-la nas Disposições Gerais.

Duas questões merecem ser enfrentadas:

1 – os conceitos representados pelos verbos emendar e revisar, tal como inseridos no texto constitucional, devem ser entendidos (a) – como sinônimos ou equivalentes, ou (b) – existe diferença entre seus conteúdos quando se trata de Direito Positivo (CF 1988)(?);

2 – o art. 3º das Disposições Transitórias da CF 1988, implicava em uma limitação temporal ao exercício do poder reformador, representado pela emenda ao texto constitucional, durante este período? Ou seja: haveria impossibilidade de que a Constituição viesse a ser emendada antes de decorridos os cinco anos de que fala o art. 3º das Disposições Transitórias?

Quanto ao primeiro dos problemas postos à análise, diz-nos Rosah Russomano ao estudar as Emendas à Constituição no livro Dos Poderes Legislativo e Executivo [28] que

“a designação que se lhes dá é a de revisão ou reforma tidas, por uma corrente do pensamento jurídico, como expressões sinônimas. A revisão ou reforma, tal como acentua PONTES DE MIRANDA, pode, porém, ser total ou parcial. No primeiro caso, há mudanças de todas as regras jurídicas constitucionais. No segundo, o Poder Reformador só é apto a mudar alguma ou algumas regras jurídicas. À reforma parcial, via de regra, imprime-se a designação de emenda. Para outra corrente do pensamento, porém, há sinonímia, não só entre os termos revisão e reforma, como também entre estas e a expressão emenda”.

Na mesma linha de raciocínio, Alcino Pinto Falcão em sua Constituição Anotada [29] afirma:

“Essa questão é tão-somente de nomenclatura, não modifica a substância e não significa nada quanto ao alcance do poder de reforma. O problema se apresenta também para os norte-americanos; o respectivo artigo V só se refere a amendment, mas a doutrina esclarece que o termo abrange as revisions”.

Em Nelson de Souza Sampaio[30] encontramos a seguinte lição:

“Quanto à sua amplitude, costuma-se falar em reforma total e reforma parcial da Constituição. O termo emenda tem maior propriedade nesta última hipótese, mas é usado também no sentido amplo como equivalente de revisão ou reforma, como fazem os escritores ingleses com as expressões amendment e revisions de referência a alterações da Constituição” [31].

José Afonso da Silva em artigo intitulado Reforma Constitucional [32] observa que

“A doutrina brasileira ainda vacila no emprego dos termos reforma, emenda e revisão constitucional. Ainda que haja alguma tendência em considerar o termo reforma como gênero, para englobar todos os métodos de mudança formal das constituições, que se revelam especialmente mediante o processo de emenda e o procedimento de revisão, a maioria dos autores, contudo, em face da Constituição vigente, vem empregando indiferentemente os três termos” [33].

Adiante, o autor faz uma afirmativa que se aplica, perfeitamente, ao texto vigente de 1988:

“Na verdade, as emendas é que se anexam ao texto com numeração de origem, enquanto as revisões se incorporam ao próprio texto, como previa a Constituição de 1934, em face da qual, como em certo sentido da Constituição de 1946, essa distinção era particularmente expressiva” [34].

Esta última afirmativa de José Afonso permite-nos uma observação que não invalida sua colocação, mas serve para mostrar o condicionamento da época sobre a Teoria Constitucional: a emenda de 1926 à Constituição de 1891 incorporou-se ao texto original, como nos moldes do processo revisional, sem que, com isto, tenha ficado anexado ao texto.

Mas, voltemos ao centro do ponto que ora analisamos, e sobre o qual, apesar de Rosah Russomano entender tratar-se de “minúcias filigranadas”, assim não nos parece, principalmente, se ao lado do debate teórico e doutrinário pretendermos enfrentar a questão já acima referida e relacionada ao atual momento constitucional brasileiro, onde se fala em emenda e em revisão, como se disse, a primeira inserida no corpo permanente da Constituição, enquanto a segunda se encontra no seu Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Não poderíamos encerrar este levantamento doutrinário, sem que apresentemos a posição do clássico e sempre atual Luiz Pinto Ferreira, pioneiro em inúmeros estudos de Direito Constitucional, como aquele que indica os Princípios Gerais do Direito Constitucional Moderno, em uma visão que só recentemente passou a ser identificada. [35]

O fato de termos citado uma edição de 1983 em nada prejudica, pois em 1994 publicou o mais completo estudo monográfico no Brasil, com o título de A Constituição e o Poder de Reforma Constitucional (Revisão e emenda) [36] [37].

Ensina Pinto Ferreira:

A técnica jurídica das constituições admite assim duas modalidades de mudança formal das leis fundamentais do Estado: a emenda e a revisão, como tipos que em geral os autores não discernem. A reforma é qualquer alteração do texto constitucional, é o caso genérico de que são subtipos a emenda e a revisão. A emenda é a modificação de certos pontos, cuja estabilidade o legislador constituinte não considerou tão grande como outros mais valiosos, se bem que submetidos a obstáculos e formalidades mais difíceis que os exigidos para a alteração das leis ordinárias. Já a revisão é uma alteração anexável, exigindo formalidades e processos mais mais lentos dificuldade, que a emenda, a fim de garantir uma suprema estabilidade ao texto constitucional. [38]

RAUL M HORTA e OLIVEIRA BARACHO

Etimologicamente, Silveira Bueno ensina no seu Grande Dicionário Etimológico-Prosódico da Língua Portuguesa [39] que não há diferença entre os vocábulos, como se observa:

“Emendar: vt. Corrigir, reformar, ligar uma cousa a outra. Lat. emendare. Deriv.: emenda, s.f., correção, reparo, deverbal de emendar, emendação, s.f., ato de emendar, lat. emmendationem; emendador, adj., que emenda, lat. emendatorem; emendatriz, lat. emendatricem; emendatório, lat. emendatorius; emendável, lat. emendabilis. Revisão: s.f. leitura atenta de um escrito para exprimir-lhe os erros, os enganos de impressão, os “gatos”. Exame de um escrito ou de uma situação para corrigir os erros. Lat.: revisio, onis”.

Sublinhemos um aspecto: se este conteúdo sinonímico existe sob o ângulo etimológico, assim não o é em seu sentido jurídico, principalmente, repita-se, se tomarmos os termos no contexto do texto constitucional ora vigente. Aí, quer-nos parecer que a intenção do legislador constituinte ficou bem clara, criando duas situações distintas, embora em ambas, a competência seja própria do Poder Constituído – o Poder Reformador.

Na primeira situação – art. 59, I, – Emenda para alguns, tem um âmbito restrito, atingindo apenas alguns artigos, incisos ou alíneas, sem alcançar o texto total de uma só vez, que, contudo, poderá ser alvo de tantas emendas quantas sejam necessárias no entender do legislador ordinário, que terá de enfrentar dificuldades como, por exemplo, quorum bem mais alto do que no caso de revisão (ADCT, art. 3º). Esta, por outro lado, tende a ser ampla, abrangente, podendo atingir a Constituição como um todo de uma só vez.

Por outro lado, o quórum estabelecido para a revisão prevista na Constituição em seu conteúdo originário, é apenas de maioria absoluta, enquanto que na emenda está fixado em três quintos de cada uma das Casas (art. 60, § 2º), o que significa dizer-se que o constituinte, conscientemente, facilitou a revisão frente a emenda constitucional!

Diante desta amplitude diferenciada que se permitiu à emenda e à revisão, não materialmente falando (pois não poderia fazê-lo), mas sim, formalmente, já se sente que as expressões em si mesmas não têm o mesmo sentido jurídico-constitucional.

Permitiremos a nós um comentário quanto à amplitude da modificação, afirmando de logo que se o Poder de Reforma atuou em uma parte ou em diversas partes do documento, pouco importa em termos práticos, podendo-se utilizar Emenda ou Revisão.

Por outro lado, lembremo-nos do texto constitucional de 1967, alterado em 1969 em quase a sua totalidade e, no entanto, foi denominada de Emenda Constitucional n. 1/69. [40]

Quanto ao segundo problema enunciado indaga-se: o prazo fixado pela Constituição de 1988, de cinco anos para a revisão implicava em uma limitação temporal frente a previsão do art. 2º do ADCT, ou seja, a forma e o sistema de governo a serem submetidos a plebiscito nacional previsto para 7.9.1993, até lá seriam intocáveis?

Também aí a doutrina é divergente, o mesmo acontecendo com relação a políticos militantes, estes últimos, evidentemente, que divididos em razão de interesses partidários. De nossa parte, discutiremos o tema com a preocupação maior da contribuição axiologicamente neutra, peculiar ao tratamento científico, mormente, em se tratando de um estudo acadêmico (no sentido não pejorativo) que, contudo, e como já o dissemos, não poderá dar de ombros para a realidade, deixando-se de examiná-la por comodismo ou outro motivo qualquer.

Para nós, a previsão do funcionamento da revisão em cinco anos a contar da promulgação do texto, não implicava nem impunha uma limitação temporal ao Poder de Reforma através de emendas, pois se assim tivesse pretendido o constituinte, tê-lo-ia estabelecido de forma expressa, como por exemplo, o fizeram a Constituição Francesa de 1791 no art. 1º 3 do seu Título VII [41], bem como a da, Síria (l950, 2 anos), do Equador (l929, 4 anos), do Paraguai (l970, 5 anos) de Cádiz-Espanha, 1812 [42].

No tocante ao constitucionalismo brasileiro, sempre tivemos limitações temporais, ao lado das quais eram indicadas as denominadas cláusulas pétreas.

Ora, em nosso entender, a fixação estabelecida pelo art. 2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para que no dia 7 de setembro de 1993 [43] o eleitorado definisse, por meio de plebiscito, a forma (república ou monarquia constitucional) e o sistema de governo (parlamentarismo ou presidencialismo) que deveriam vigorar no País, tem em si dois pontos a serem destacados: a) – estabelece uma situação concreta na qual “a soberania popular seria exercida pelo sufrágio direto” (art. 14) mediante o plebiscito (art. 14-I); b) – destaca um aspecto que poderia passar despercebido: a República e a Federação que desde a Constituição de 1891 até o texto de 67/69 apareciam como cláusulas pétreas, deixaram de ser indicadas como tal.

Fixando o constituinte a data de 7.9.93 o que se pode deduzir é que esta seria obrigatoriamente aquela em que a matéria deveria ser apreciada não apenas pelo Congresso Nacional no exercício do Poder Reformador, mas pelo eleitorado, por meio de uma intervenção direta e cujo resultado vincularia, obrigatoriamente, o tratamento da matéria na revisão constitucional a/ ser realizada após cinco anos da promulgação do texto hoje vigente.

Note-se um importante detalhe: a revisão tendo de ser realizada após 5 (cinco) anos, significa que só seria levada a efeito após 5 de outubro de 1993, portanto, quando já se teria realizado o plebiscito (21.4.93), muito embora a redação do texto mostre que enquanto a manifestação popular tinha data certa (21.4.93), a revisão tem uma data mínima (5.10.93).

Surge aqui um importante ponto (central) de todo o problema: até a realização do plebiscito a República e o Presidencialismo hoje vigentes na Constituição seriam intocáveis?

A resposta que se ofereça estará vinculada ao posicionamento que cada um assuma frente ao papel dos Princípios Fundamentais em sua relação com o Poder Reformador previsto no art. 60 da Constituição Federal, já que, como se verifica no Título I, a República aparece expressamente referida nos arts. 1º, 3º, 4º e seu parágrafo único. De notar-se, por outro lado, que no § 4º do art. 60 não se fala na enumeração das cláusulas pétreas (e já o dissemos) em República e/ou Federação, exatamente o que permitiria fossem elas incluídas na Revisão de 1993 – repita-se – se aprovadas pelo eleitorado.

Insistamos: até o plebiscito seriam elas intocáveis?

Em nosso entender, a resposta é negativa, e o quadro que se delineia é, exatamente, aquele que vimos seguindo em todo o desenrolar deste estudo, isto é, enquanto consagrados nos Princípios Fundamentais ambos os institutos – República e Federação -, enquanto existentes no texto constitucional, servirão de princípios orientadores à interpretação constitucional.

Porém, desde que haja uma vontade política de alterá-los, nada impediria fossem os mesmos alterados, podendo a modificação ocorrer a qualquer instante, inclusive, sem consulta plebiscitária, quando, então, um dado novo vem à tona: isto não eximiria a realização do plebiscito em 21.4.93 que, não aprovando a modificação, imporia ao Congresso Nacional, no exercício da função revisional, um retorno à situação anterior, ou seja, voltaríamos a uma República Presidencialista.

5 CONCLUSÕES PESSOAIS

Chegamos ao momento de respondermos a indagação que constitui o título deste ensaio, ou seja, “É a Constituição de 1988 passível de nova Revisão?”

Antes de mais nada, é preciso que resumamos o que até aqui foi dito:

Por outro lado, a Emenda deveria ser localizada, restrita a alguns pontos, embora não se possa quantificar este conteúdo da emenda;

3) – em razão desta diferença conceitual, o constituinte de 87-88, no caso brasileiro, fixou um prazo mínimo dentro do qual a revisão não poderia ocorrer, o que não significava, contudo, a impossibilidade de emendas constitucionais durante este período, a ponto de terem sido aprovadas as de nº 1 (31.3.92), nº 2 (25.8.92), nº 3 (l7.3.93) e nº 4 (14.9.93);

4) – o plebiscito previsto no art. 2º do ADCT teve como objetivo, impor a consulta ao eleitorado sobre as matérias ali referidas (República ou Monarquia Constitucional e Parlamentarismo e Presidencialismo). Neste sentido, o resultado da consulta plebiscitária vincularia o conteúdo da revisão (art. 2º);

5) – Note-se que a denominação por nós utilizada para o órgão encarregado de proceder a Emenda ou Revisão do texto constitucional foi Poder Reformador (constituído) para diferenciar-se do Poder Constituinte.

6) – Fazemos aqui uma advertência de suma importância: a insistência de alguns partidos e grupos de pressão no sentido de uma nova Revisão da Constituição de 1988, no fundo, visa aproveitar as facilidades do processo revisor, para descaracterizar-se o texto constitucional.

7) – propósito, já trabalham com o argumento deque a Revisão não se submete às Cláusulas Pétreas, e portanto, os Direitos e Garantias Individuais (art. 60, § 4º IV) poderiam ser diminuídos, ou até retirados, sobretudo, os Sociais e Trabalhistas. Pura maldade, isto porque querem jogar a culpa em eventual fracasso da CF nas cláusulas pétreas, quando todos sabemos que a sua explicação se deve a FALTA DE VONTADE POLÍTICA.

8) – Finalizemos com uma citação de Pedro Lessa constante do seu livro Reforma Constitucional [44] escrito no início do séc. XX, mas totalmente aplicável aos dias de hoje:

“Ameaça-nos uma nova crise de reformas constitucionaes. Para os grandes males que soffremos neste momento, e sobretudo para o maior de todos, que é inquestionavelmente a afflictiva situação financeira, innumeros terapeutas sociaes só vêm e só preconisam um remédio – a reforma da Constituição. Entretanto, aos olhos dos que se habituaram a estudar pela observação histórica e pela comparação dos factos sociaes, não há medicação mais falha, mais negativa. As reformas constitucionais são os recursos predilectos das nações fracas, incapazes – por sua falta de educação e de energia – de um bom governo practico, e das nações decadentes e enervadas, que, umas e outras appellam frequentemente, mas debalde, para tão desacreditada panacéa”.

REFERÊNCIAS

ROJAS, André. Teoria General del Estado. Ed. Manoel Porrua, 1964.

ANGEL S. DE LA TORRE, Angel S. de La. Curso de Sociologia del Derecho. Ed. Rev. De Derecho Privado, Madrid, 1965.

BALBIN, Rafael de. La Concreción del Poder Político. Univ. De Navarra, 1964.

BERRY, David. Ideias Centrais em sociologia. Zahar, 1976.

BERTRAND RUSSEL, Bertrand. O Poder. Uma Nova Análise Social . Liv. Martins, s/d.

BIRNBAUM, Pierre. Le Pouvoir Politique. Dalloz, 1975.

BLAIR, Martin. Philosophi du Pouvoir. Ed. Du Jour, 1970.

BORJA, Rodrigo. Principios de Derecho Politico y Constitucional. Quito: Editorial Casa de la Caultura Ecuatoriana, 1964, p. 275.

BRINTON, Crane. Anatomia de la Revolución. Fundo de Cultura. Economica, 1942.

BRUHL, Henri L. Sociologia del Derecho. Ed. Universitária, B. Aires, 1971.

BUFFELAN, Jean P. Introduction a la sociologie Politique. Masson Et Cie. Edteurs, Paris, 1969.

BURDEAU, George. Droit Cosntitutionnel et Institutions Politique – LGDJ, 1974.

BURDEAU, George. L’état. Ed. Du Seuil, Paris, 1970.

BURDEAU, George. Método de la Ciencia Política – Ed. Depalma, B. Aires, 1964.

BURDEAU, George. Traité de Scicnces Politique, LGDJ, 1969.

BURDEAU, Georges. Droit Constitutionnel et Institutions Politiques. Seizième Édition: ParisLGDJ, 1974.

BURDEAU, Georges. Traité de Science Politique. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Deuxième édition, Tomo IV, Le Statut du Pouvoir das L ´État, 1969.

CADOUX, Charles. Droit Constitutional et Institutions Politiques – Ed. Cujas, s/d.

CAMPOS, Bidart. Derecho Constitucional. Adiar.

CAMPOS, Bidart. Derecho Político. Aguillar, 1972.

CAMPOS, Bidart. Filosofia del Derecho Constitucional. Ed. Adiar, 1969.

CAMPOS, Bidart. Lessiones Elementales de Política. Ed. Adiar, 1973.

CARBONNIER, Jean. Flexible Droit. Textes pour une Sociologie du Droit sans riguer. LGDJ, Paris, 1971.

CARBONNIER, Jean. Socilogie Juridique. Lib. Armand Colin, Paris, 1972.

CARLOS P. MASTRORILLI, Carlos P. Dinamica del Poder en el Mundo Moderno. Ed. Pleama, 1973.

CASSIRER, Ernst. O Mito do Estudo. Publicações Europa América, Lisboa, s/d.

DAHL, Robert. A Moderna análise Política. Ed. Lidador, 1970.

DANDAS, Ivo. Estrutura Ontológico-histórico do Estado moderno: o Estado Liberal. Rev. “Estudos Jurídicos”. Prát. Forense, nº 1, anos I, 1975.

DANTAS, Ivo. Aspectos Jurídicos das Medidas Provisórias. 3ª edição revista e aumentada, Brasília: Brasília Jurídica Editora, 1997.

DANTAS, Ivo. Ciências Política (vol. I).Teoria do Poder e da Constituição. Ed. Rio, 1976.

IVO DANTAS. Poder Constituinte e Revolução. Breve introdução à Teoria Sociológica do Direito Constitucional. 1ª edição: Rio de Janeiro: Editora Rio. 1978.

DANTAS, IVO. Instituições de Direito Constitucional Brasileiro. 3ª edição revista e atualizada, Curitiba: Juruá Editora, 2014.

DANTAS, Ivo. Introdução ao Estudo da Constituição. Rev. Da Fac. De Direito de Caruaru, ano 12a, 1973.

DANTAS, Ivo. Novo Direito Constitucional Comparado. Introdução. Teoria e Metodologia. 3ª edição, Revista e Atualizada. Curitiba: Juruá Editora, 2010.

DAVID, Pedro R. Conduta, Integrativismo y Sociologia del Derecho. Victo P. de Zavalia Ed., B. Aires, 1970.

DOCOUFLÉ, André. Sociologia das Revoluções. Dif. Europeia do Livro, 1970.

DONALD PIERSON, Donald. Estudos de Organização Social. Liv. Martins Edit. s/d.

DUGUIT, Léon. Traité de Droit constitutionnel. Ancienne Libraire Fontemoing & Cie, Editeurs, 1930.

DURKHEIM, Emile. De la División del Trabajo Social. Schapire Editor, 1973.

DURKHEIM, Emile. Lecciones de Sociologia. Ed. La Pleyade, B. Aires, 1974.

DUVERGER, Maurice. Sociologia Política. Forense, s/d.

DUVERGER, Maurice. Introducción a la Política – Ed. Ariel, Barcelona, 1970. DUVERGER, Maurice. Instituciones Politicas y Derecho Constitucional.Ed. Ariel, 1962.

EDWIN M. SCHUR, Edwin M. Sociologia del Diritto . II Mulino, 1970.

FERREIRA, F. Direito Constitucional comparado (I) – O Poder Cosntituinte – Ed. J. Bushatsky, 1974.

FERREIRA, Pinto. Da Constituição. J. Konfino, 1966.

FERREIRA, Pinto. Princípios Gerais do Direito Constitucional Moderno. Saraiva, 1962.

FERRERO, Guglielmo. El Poder. Los Genios Invisibles de la Ciudad. Ed. Inter-Americana, B. Aires, 1943.

FERROL, Murillo. Estúdios de Sociologia Política. Ed. Tecnos, 1972.

FUEYO, Jesus. Desarrollo Politioco y Orden Constitucional – Graf. Aragon S/A, Madrid, 1964.

GERHARDT LEIBHOLZ, Gerhardt. Conceptos Fundamentales de la Política y de teoria de la constitución. Madrid, 1964.

GURVITC, George. Sociologia del Derecho – Ed. Rosário, Argentina, 1945.

GURVITCH, George. Tratado de Sociologia. Ed. Kapelusz, B. Aires, 1963.

HANS GERTH e WARIGHT MILLS. Caráter e Estrutura Social. Ed. Civ. Brasileira, 1973.

HAURIOU, André. Derecho Constitucional e Instituciones Polilíticas. Ariel, 1971.

HAURIOU, Maurice. Principios de Derecho Publico y Constitucional. Inst. Ed. Réus, Madrid, s/d.

HELLER, Heramnn. Poder Político. In Rev. Forense, vol. 107.

HERAS, Jorge X. Forma y Fuermas Políticas. Casa Ed. Bosch, Barc. 1958.

HOEFNAGELS, Harry. Instroducción al pensar Sociológico. Ed. Carlos Lohlé, 1967. URIBE, Hector G. Teoria Política. Ed. Porrua, méxico, 1972.

JAGUARIBE, Helio. Desarrolo politico: sentido y consdiciones – Paídos, 1972.

JIMENEZ, Manuel. Formas Constitucionales y Fuerzas Políticas. Ed. Tecnos, Madrid, s/d.

JOAN E. GARCES, Joan E. Desrrollo político y desorrollo económico. Ed. Tecnos, 1972.

JORGE R. A. VANOSSI, Jorge R. A. Teoria Constitucional (I) – Ed. Depalma, 1975.

JORION, Edmond. De la Sociologie Juridique. Editions de l’Institut de sociologie de la Université Livre de Bruxelles, 1967.

JULLINEK, George. Teoria Geral del Estado. Ed. Albatroz, B. Aires, 1970.

KELSEN, Hans. Teoria General del Estudo. Ed. Nacional, México, 1965.

LASKI, Harold. El Estado moderno. Sus Institucioes Politicas y Económicas. Libreria Bosch, Barcelona, 1932.

LASSWELL AND KAPLAN. Power and Society. Yale univ. Press, 1969.

LIMA, Getúlio T. Reflexão sobre o poder constituinte. In Estudos Jurídicos, RGS, 1975, vol. V, nº 13.

LIMA, Hermes. Notas sobre a natureza do Poder Político. RBEP, vol. I, nº I.

LOBROT, Michel. A Favor ou Contra a Autoridade. Ed. Fco. Alves, 1977.

MARCUSE, Herbert. Ética de la Revolución.Taurus, Ed. 1969.

MARSAL, Maurice. L’autorité. Pres. Univ. de France, 1971.

MAX WEBER, Max. Economia y Sociedade. Donde de Cul. Econ., México, 1964.

MIRANDA, Pontes de. Sistema a de Ciências Positiva de Direitos. Ed. Borsoi, 1972.

NETO, A. L. Machado. ZAHIDÉ M. NETO. O Direito e a vida Social. CEN, 1966.

NETO, A. L. Machado. Sociologia jurídica. Ed. Saraiva, 1973.

NETO, Machado. Sociologia Jurídica. Ed. Saraiva, 1973, p. 219.

OLERO, André. Derecho y Sociedad. Ed. Nacional, Madrid, 1973.

PABLO LUCAS VERDU, Pablo Lucas. Curso de Derecho Politico. Ed. Tecnos, 1974.

PEREZ, Perez.. Teoria del Estado. Ed. Porrua, Mexíco, 1966.

PRÉLOT, Marcel. Institutions Politiques et Droit Constitutionel Précis Dalloz, 1973.

RAMALHETE, Clóvis. Revolução como fonte de Direito. Rev. OAB, ano V, vol. V, 1974.

REIS, Palhares M. O Poder Político e seus Elementos. Ed. Univ. F. Pe., 1975.

ROJAS, André Serra. – Ciência Política – Inst. Mexicano de Cultura, 1971.

ROMERO, César Enrique. Introducción al Derecho Constitucial. Victor P. Zavalia Editor, B. Aires, 1973.

ROSA, Miranda F. A. Sociologia do Direito. Zashar, 1974.

ROSE, Arnold. La Estructura del Poder. Paidos.

RUSCHEL, Ruy Ruben. A Revolução e o Poder Constituinte. São Leopoldo, RGS: Revista da Escola de Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, vol. V, nº 13, 1975.

RUSSOMANO, Rosah. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos S/A, 1976, p. 131.

SALDANHA, Nelson N. Poder constituinte. Tentativa de estudo sociologico e juridico – Recife, 1957.

SALDANHA, Nelson. Sociedade e Constituição. Separata da Rev. Bras, de Estudos Pol., B. Horizonte, 1959.

SALDANHA, Nelson. Sociologia do Direito – Ed. Rev. Dos Trib., 1970.

SCHMITT, Carl. Lega lidad y Legitimidad – Agullar, Madrid, 1971.

SCHMITT, Carl. Teoria de la Constitución. Ed. Nacional. México, 1970.

SCHWARTZENBERG, Roger G. Sociologie Politique. Ed. Montchretien, 1971.

SOARES, Rogério G. Ehrhardt. Direito Público e sociedade Técnica – Atlântida Ed., Coimbra, 1969.

SOUTO, Cláudio. Fundamentos da Sociologia Jurídica. Ed. UCPE, Recife, 1968.

SOUTO, Cláudio. Introdução ao Direito como Ciência Social. Ed. Univ. de Brasília, 1971.

SOUTO, Solange. Sociedade e controle Social. UNICAP, 1971.

TIMASHEFF, N. S. Introduction a la sociologie Juridique. Ed. A. Pelone, 1939.

TRAVES, Renato. Introduzion alla sociologia del diretto. Giulio Einandi Ed., 1977.

VERDU, Pablo Lucas. Princípios de Ciência Política. Ed. Tecnos, Madrid, s/d.

VIAMONTE, Carlos S. El Constitucionalismo. Sus problemas.Ed. Bibl. Arg. s/d.

VILANOVA, Lourival. Teoria jurídica da Revolução in As tendências atuais do D. Público, Forense, 1976.

VILLALBA, José A. S. El Poder Politico. Del Mito Monárquico a la ficción democrática – Ed. Depama, 1973.

YOUNG, Kimball. Psicologia social de la Revolución y de la Guerra – Paidós, 1969.

[1] De certa forma, como ponto de partida, retomaremos aqui nossa Dissertação de Mestrado em Sociologia (UFPE/PIMES, 1977) intitulada Poder Constituinte e Revolução – Breve introdução à Teoria Sociológica do Direito Constitucional (1ª edição, Rio de Janeiro: Editora Rio, 1978; 2ª edição, Bauru, SP, Jalovi, 1985). O tema foi por nós tratado em nossa Teoria do Estado Contemporâneo (3ª edição revista e aumentada, Curitiba, Juruá Editora, 2016, caps. V e VI). Aqui, no entanto, seu conteúdo, embora tenha inspirações naqueles dois momentos, é original.

[2] 3ª edição revista e atualizada, Curitiba: Juruá Editora, 2014, cap. 2.

[3] Situação diferente é o conteúdo da Ideologia Constitucional, representada pelos valores consagrados pela sociedade.

[4] Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Deuxième édition, Tomo IV, Le Statut du Pouvoir das L ´État, 1969, p. 184-185. Do mesmo autor, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques. Seizième Édition: ParisLGDJ, 1974, p. 55 e segs.

[5] Dissertação apresentada e aprovada pela unanimidade pelo Mestrado em Sociologia e Economia (PIMES), Universidade Federal de Pernambuco e publicada pela 1985 pela Editora Jalovi, (2ª edição), Bauru (SP), p. 25. Este posicionamento nos dias de hoje já conta com vários apoios.

[6] Expressão totalmente imprópria, pois o poder ou é originário ou é derivado e nesta última situação não cabem denominações como “poder constituinte derivado”, ou de “poder constituinte de segundo grau”, havendo até quem use “poder constituinte constituído” e tantas outras que pecam em sua formação pela incompatibilidade dos dois termos forçadamente usados para criar uma nova expressão, cientificamente inaceitável.

[7] Russel & Russel – Inc. New York, 1962, p. 493.

[8] Principios de Derecho Politico y Constitucional. Quito: Editorial Casa de la Caultura Ecuatoriana, 1964, p. 275.

[9] Ed. Saraiva, 1973, p. 219.

[10] Artigo cit. à nota 28, p. 238.

[11] Confira-se IVO DANTAS, Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas na Nova Constituição (Direito Constitucional de Crise ou de Legalidade Especial – arts. 136 a 44). Rio de Janeiro: Aidé Editora, 1989.

[12] A Doutrina Brasileira reconhece que a expressão HIATO CONSTITUCIONAL é criação nossa, na citada Dissertação de Mestrado em Sociologia, intitulada Poder Constituinte e Revolução – Breve Introdução à Teoria Sociológica do Direito Constitucional. A propósito, veja-se por todos, o que diz PEDRO LENZA: “A expressão ‘hiato constitucional’ se deve a Ivo Dantas, quando desenvolveu o tema em sua dissertação de mestrado em 1976. Dantas analisa a relação entre o ‘direito legislado’, a ‘Constituição política’ e a “sociedade” ou “realidade social”. O hiato constitucional, também chamado pelo autor de revolução, verifica-se quando há um choque (ou “divórcio”) entre o conteúdo da Constituição política (uma das formas do direito legislado) e a realidade social ou sociedade” (22ª edição, Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 208).

[13] O substantivo EDITO tem duas formas de redação e sentidos: EDITO (paroxítono) significando “qualquer determinação legal”, enquanto que ÉDITO (proparoxítona) equivale a “mandado judicial publicado em edital” (HOUAISS, Pequeno Dicionário Houaiss da Língua portuguesa. São Paulo: Moderna, 2015, p. 357).

[14] Ob. cit., p. 218.

[15] São Leopoldo, RGS: Revista da Escola de Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, vol. V, nº 13, 1975, p. 1.

[16] Cláusulas Pétreas, Preâmbulo e Princípios Fundamentais foram por nós apontados como limites materiais ao Poder Reforma, em Tese de Doutorado intitulada Do Poder de Reforma como Garantia da Supralegalidade, apresentada à Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, 1990, em especial, caps.III e IV.

[17] Na famosa definição de G. BURDEAU, “poder é uma força a serviço de ideias”. Para evitarmos interpretações errôneas, preferimos substituir o substantivo ideias por valores, visto que estes apontam mais para a direção do social, enquanto aquelas ficam mais no campo psicológico. É a Ideologia Constitucional.

Em seu clássico livro Doctrina General del Estado – Elementos de Filosofia Política (México: Editorial JUS, 1946, p. 163) JEAN DABIN escreve: “Se ha hecho un estudio, desde el punto de vista filosófico, por las causas y los caracteres, del sistema del Estado. Era preciso comenzar por por allí, porque el no es una ‘cosa’, sino una institución al servicio de una idea, la del bien público temporal, idea que responde, por lo demás, a exigências reales – de tendências y de necessidades – susceptibles de constatación científica” (itálico no original).

[18] Aqui defendemos que as cláusulas consagradas no plebiscito de 1993, embora não sejam visíveis, funcionam como pétreas diante da opção feita pelo universo que por elas optou.

[19] FRANCISCO ZUÑIGA URBINA (Coordinador), Reforma Constitucional. Chile: LexisNexis, 2005; Uma das obras mais completas é de responsabilidade da Association Française des Constitutionnalistes, La Révision de la Constitution. Journées d’études des 20 mars et 16 décembre 1992. Paris: Economica, 1993. Sobre a Itália, veja-se STEFANO MARIA CICCONETTI, La Revisione della Costituzione. Padova: CEDAM – Casa Editrice Dott. ANTONIO MILANI, 1972.

[20] Consulte-se IVO DANTAS, Novo Direito Constitucional Comparado. Introdução. Teoria e Metodologia. 3ª edição, Revista e Atualizada. Curitiba: Juruá Editora, 2010, capítulo VI.

[21] Claro, que não foram apenas estes os modelos constitucionais, como demonstra ANA LÚCIA DE LYRA TAVARES, no artigo A Constituição Brasileira de 1988: subsídios para os comparatistas (http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/175845), que influenciaram o nosso texto. Neste sentido, pode-se dizer que “nossa Constituição é uma inveterada devedora”.

[22] A enumeração destes três modelos constitucionais está adotando o critério cronológico. Não significará, contudo, que fiquemos rigidamente a eles aprisionados sendo até possível que outras referências sejam trazidas à colação.

[23] Ver IVO DANTAS, Aspectos Jurídicos das Medidas Provisórias. 3ª edição revista e aumentada, Brasília: Brasília Jurídica Editora, 1997.

[24] Artículo 871. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras. 2. Las Asambleas de las comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa. 3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

[25] A Constituição Portuguesa data de 1976. Estamos utilizando a redação de 1997.

[26] A Constituição brasileira só se refere a uma revisão. Vale a repetição do Artigo 284.º (Competência e tempo de revisão) da Constituição Portuguesa: “1. A Assembleia da República pode rever a Constituição decorridos cinco anos sobre a data da publicação da última lei de revisão ordinária. 2. A Assembleia da República pode, contudo, assumir em qualquer momento poderes de revisão extraordinária por maioria de quatro quintos dos Deputados em efectividade de funções”.

[27] Pelo texto de 1824 o título era “Das Disposições Gerais e Garantias dos Direitos Civis e Políticos dos Cidadãos Brasileiros”.

[28] Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos S/A, 1976, p. 131.

[29] São Paulo: José Konfino Editor, 1957, vol. III, pp. 232-233.

[30] O Poder de Reforma Constitucional. Livraria Progresso Editora, Salvador, Bahia, 1954, p. 83.

[31] RAUL MACHADO HORTA, em conferência intitulada Permanência e Mudança na Constituição teceimportantes considerações sobre os conceitos de Emenda e Revisão (Belo Horizonte, III Forum Nacional de Direito Constitucional, 23.4.92).

[32] In “Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados”, vol. 27, p. 14.

[33] Obs.: o A. refere-se ao texto de 67/69.

[34] Ob. cit. p. 14.

[35] Existem várias edições. Coo exemplo, veja-se 6ª edição. São Paulo: SARAIVA, 1983, 2º vol. p. 679-694.

[36] 3ª edição, Recife: Faculdade de Ciências Humanas de Pernambuco. Sociedade Pernambucana de Cultura e Ensino. 1994. Sua 1ª edição foi escrita em 1946, como Tese ao Concurso de Livre Docente à Faculdade de Direito do Recife, não chegando a ser defendida, visto que logo depois foi aberto o concurso à cátedra de Direito Constitucional, fato que ficou na História da UFPE.

[37] 1ª edição: Rio de Janeiro: Editora Rio. 1978. Todas as posições nele defendidas também o foram em nossa dissertação de Mestrado, Poder Constituinte e Revolução. Breve introdução à Teoria Sociológica do Direito Constitucional.

[38] Ob. Cit. p. 88.

[39] Ed. Lisa S/A – Livros Radiantes, 1968, vol. III, p. 1086 e vol. VII, p. 3528, respectivamente.

[40] Para nós, o texto de 67/69 não deve ser denominado nem de Carta Política, nem Constituição, em razão de sua origem. Preferimos denominar de o Pacto Constitucional de 67/69, inspirado no modelo inglês de 1215 (JOÃO SEM TERRA).

[41] “La prochaine Législature et la suivante ne pourront proposer la réforme d’aucun article constitutionnel”.

[42] Art. 375: “Hasta pasados ochos años después de hallarse puesta en práctica la Constitución en todas sus partes, no se podrá proponer alteración, adición ni riforma en ninguno de sus artículos”.

[43] Pela EC nº 2 (25.8.92) foi o plebiscito antecipado para 21.4.93.

[44] Rio de Janeiro: Editora Brasileira Lux, s/d, p. 3-4 (Mantida a grafia original).

A Editora OAB/PE Digital não se responsabiliza pelas opiniões e informações dos artigos, que são responsabilidade dos autores.

Envie seu artigo, a fim de que seja publicado em uma das várias seções do portal após conformidade editorial.